Las campanas de la iglesia dan los cuartos como quien regala una promesa. Después, con otra música más melodiosa suenan las horas, con otro tono más adusto anuncian los entierros. Con otra armonía más alegre, cascabeles del aire, anuncian las fiestas de todos los santos y de todas las vírgenes que salen a las calles por el verano.

El bar no está demasiado concurrido pero las voces de los clientes suben tibiamente por las columnas del aire anunciando confesiones de terraza, chismes populares o secretos venidos a menos a lo largo de los tiempos. De tanto en tanto alguien canta, sin instrumentos, a puro vozarrón del norte con boca pastosa de calimocho. Aunque las más de las veces son voces quedas las que empañan esta partitura suave que convierte la noche en madrugada.

No es demasiado ancha la calle, avenida es un nombre que se le queda grande especialmente cuando las motos se enfadan sorteando los coches atascados. Hay aves diversas y marinas sobrevolando el gris del cielo —que parece asfalto— pero son los pájaros del semáforo los que cantan estrepitosamente cuando el botón de esperar verde los alborota como si los pillara desprevenidos.

En el parque se habla el lenguaje de las motosierras, el idioma del viento revolucionando las hojas de los árboles de copas infinitas que miran a lo lejos, el estruendo de los perros que hablan a los humanos —o a otros perros, o a las pelotas, o las mesas de los bares, no lo sé— sin conseguir que los entienda nadie a pesar de su insistencia.

Los mosquitos tienen el detalle torero de anunciarse con un zumbido agudo —una chispa lanzada al aire— cuando me pasan rasantes muy cerquita del oído. En el mercadillo pirata, los vendedores anuncian con voz destemplada —pronunciando asombrosamente bien y con otra latitud todas y cada una de las letras— sus poderosos mensajes de marketing cotidiano: ¡atención, señoras, calidad y precio! ¡Como en el Corte Inglés, pero sin escaleras!

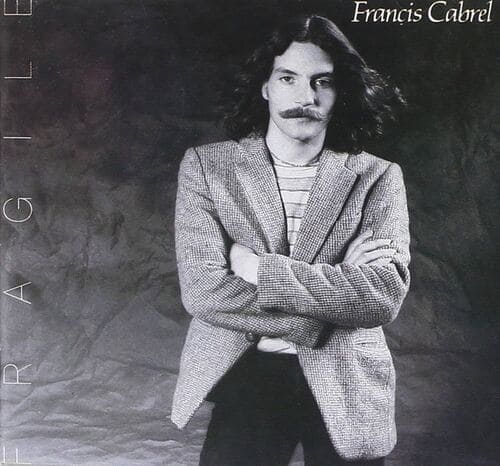

Hace mucho tiempo que no escucho tu voz —siempre me parece que ya hace mucho tiempo de todo— y para remediarlo escucho canciones con la memoria encendida y el corazón, no diré sobresaltado, porque los años y las ausencias me lo han dejado sonámbulo, pero sí atento y empecinado en latirme completamente izquierdo mientras repasa estribillos y punteos, letras tristes y voces cariñosas, diálogos escondidos entre ese piano contrito y aquel chelo arrebatador.

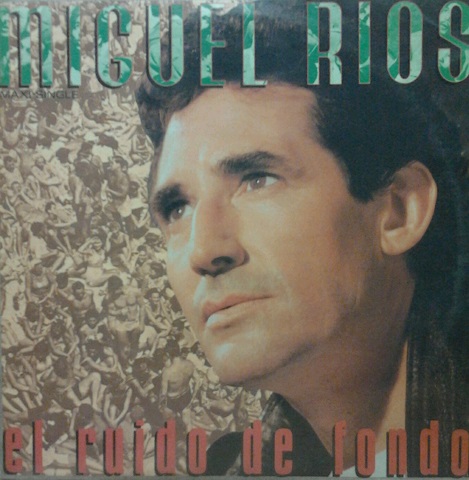

A tantos kilómetros de sanfermines, me uno con la muchedumbre que murmulla su ¡pobre de mí! cuando todo me dice que se me está acabando la fiesta, cuando caigo en la cuenta de que todo consiste en aprender a sobrellevar este ruido, todos los ruidos, ese runrún que tenemos dentro de la cabeza y que solo algunos abrazos podrían silenciar.

Pero entre abrazo y abrazo —hace tanto tiempo del último— nada puedo esgrimir para defenderme del estruendo interior, nada me alivia el picor de las ausencias y el fragor del final del tercer acto que ya se adivina en el telón que empieza a caer poco a poco excepto, a duras penas, el bendito Fierabrás de este ruido de fondo que sinceramente agradezco.

El ruido de fondo (Miguel Ríos, El ruido de fondo, 1980)

Ruido (Amaral, Salto al color, 2019)

Hablar de nada (Viva Suecia, El Amor De La Clase Que Sea, 2022)