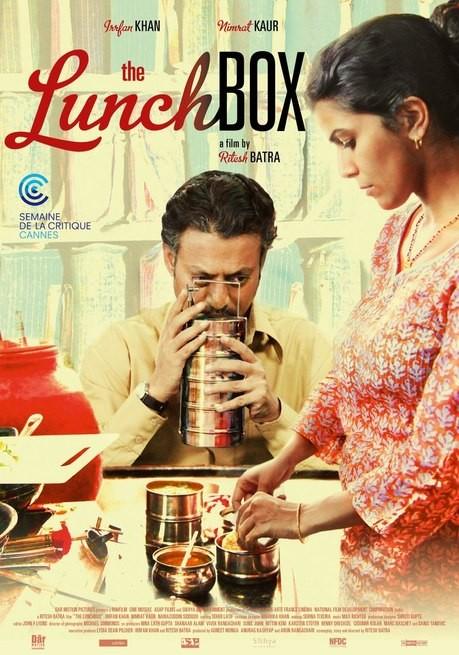

¿Puede regentar una pastelería alguien a quien no le gusta el dulce?

El amor se contagia, acabo de verlo con mis propios ojos. Y lo cierto es que ya lo sabía de antiguo, de otras piernas bailarinas, de otra boca risueña.

Unas manos no son como son, sino cómo acarician. Unos ojos no son como los ves, sino cómo nos miran. El pasado no es como fue, sólo es una losa si nosotros lo hacemos pesar sobre los hombros.

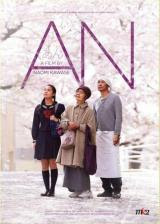

He visto querer tanto a algunos niños con el tono de voz, que aún me pregunto por qué no supe contagiar las palabras que decía al oído con ese tierno temblor de las flores de cerezo bajo la lluvia.

Buscar tal vez consiste en querer reencontrarse con aquello que una vez se tuvo entre las manos. Resulta triste comprobar que los fantasmas existen porque nosotros los creamos, los alimentamos, los atraemos y los tememos en un sólo golpe de memoria.

Si todas las criaturas tienen alguna historia que contar, me gustaría ser oído que las escuche atentamente y les ofrezca la pausa imprescindible para desliarse. Si todas las criaturas, por pequeñas que sean, tienen la más mínima historia que contar, quisiera ser pájaro libre de jaulas.

Porque todas las criaturas mínimas tienen algo imprescindible que contar, me gustaría saber hacer dorayakis. Y escribirlo todo luego, a tinta lenta, bajo las flores con que los cerezos dibujan una interminable primavera. Si me lees, entonces estaré brillando.

¿Puede escribir sobre cine alguien a quien no le maraville la luz del sol que baña la ventana de la leprosería?

Sólo nos aislamos en las cosas pequeñas,

en la mínima y frágil libertad

de las cosas pequeñas

y nos cuesta en verdad dejarlas,

porque al abrigo de los inútiles objetos

inevitablemente cotidianos

existe todo un mundo no sabido de ternura.Sólo nos aislamos,

sólo crecemos en las cosas pequeñas:

aquel pañuelo que llevamos siempre

doblado con tanto cuidado en el bolsillo,

la canción que recordamos de pronto,

un libro ya olvidado,

el gesto repetido tantas veces,

o la cosa más íntima

que nadie podría amar

como nosotros la amamos.Se trata, bien mirado, de una constante

evasión hacia nosotros mismos,

hacia la más pura e íntima parte

de nosotros mismos,

convertida al fin y al cabo

-y nos sorprende siempre constatarlo-

en lo que más nos acerca al yo profundo

que vive adentro nuestro,

y sobre todo en lo que más intensamente

nos alienta a vivir.(Miquel Martí i Pol, quince poemas)