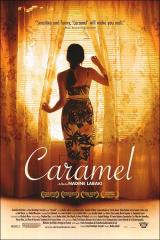

Supongo que el caramelo existe porque vivimos de promesas. Llámale sueños, engaños, préstamos de ilusión, anticipos de infierno o de cielo. No es más que hervor de un azúcar, sólo es una masa pegajosa que se endurece al enfriarse. ¡Qué sería de cada caramelo si no tuviéramos, escondida en alguna parte, el alma esperanzada de un niño!

De diferentes sabores, de colores diversos, nos endulzan la vida un momento. Sólo un momento, desde luego, porque de todos es bien sabido que se nos pueden picar los dientes si lo paladeamos durante demasiado tiempo. Y es que los dientes de morder la rabia nos hacen mucha más falta que embelesarse un instante por la boca.

Como todo el mundo sabe que para una fiesta sorpresa, no son necesarios ni tarta, ni globos, ni llevar las uñas pintadas del mismo color que el bolso. Lo único necesario para ese tipo de fiestas es la propia sorpresa. Que no siempre acaba en caramelo.

Cuando una mujer se desmaquilla llorando delante del espejo, alguna renuncia anda suelta por su dormitorio. Quizás el miedo a que, después del caramelo, lo insípido del día a día resultara muy amargo o, tal vez, es que uno a veces se avergüenza de la altura de su vida. Siempre me he preguntado quién puede, y con qué cinta métrica, ponerse a medir la mía.

Y entonces hay que sacárselo de la boca, no contestar al teléfono, no acudir a la cita, simular que se tienen veinte años menos o dejarse cortar el pelo para que te toquen unas manos, como si así todo nos pesara menos.

Lo malo del caramelo es cuando llega a tu pierna y se te enreda en el vello. Hay que tirar con fuerza, un tirón enérgico, seco. Y aún así, todos sabemos que se enrojecerá la piel y habrá que frotarla durante un tiempo. Incluso, si la temperatura no es la adecuada, puede que nos quememos y nos deje marcas.

Todas las mujeres, y algunos hombres, saben cuánto duele. Es muy difícil hacérselo uno mismo, es tan fuerte la promesa del dolor del caramelo, que son pocos quienes se atreven a no pedirle ayuda a alguien más experto. Y, con todo, siempre duele.

No se puede hacer poco a poco. Un tirón seco, la piel enrojecida y, entretanto nos crece otra vez el vello, a ver si nos cae en la boca otro nombre del caramelo. Luego, a irse preparando para que nos rechacen en el siguiente casting, para la certeza de que los próximos tiempos difíciles están a punto de llegar.

Supongo que las promesas existen porque nunca nos dura lo suficiente ningún caramelo. Y porque el vello nunca deja de crecer.

EN TIEMPOS DIFÍCILES

A aquel hombre le pidieron su tiempo

para que lo juntara al tiempo de la Historia.Le pidieron las manos,

porque para una época difícil

nada hay mejor que un par de buenas manos.Le pidieron los ojos

que alguna vez tuvieron lágrimas

para que contemplara el lado claro

(especialmente el lado claro de la vida)

porque para el horror basta un ojo de asombro.Le pidieron sus labios

resecos y cuarteados para afirmar,

para erigir, con cada afirmación, un sueño

(el-alto-sueño);

le pidieron las piernas,

duras y nudosas,

(sus viejas piernas andariegas)

porque en tiempos difíciles

¿algo hay mejor que un par de piernas

para la construcción o la trinchera?

Le pidieron el bosque que lo nutrió de niño,

con su árbol obediente.Le pidieron el pecho, el corazón, los hombros.

Le dijeron

que eso era estrictamente necesario.Le explicaron después

que toda esta donación resultaría inútil

sin entregar la lengua,

porque en tiempos difíciles

nada es tan útil para atajar el odio o la mentira.Y finalmente le rogaron

que, por favor, echase a andar,

porque en tiempos difíciles esta es, sin duda, la prueba decisiva.(Heberto Padilla, Fuera del juego, 1968)

Me gustaría leer

uno de los poemas

que me arrastraron a la poesía.No recuerdo ni una sola línea,

ni siquiera sé dónde buscar.Lo mismo

me ha pasado con el dinero,

las mujeres y las charlas a última hora de la tarde.Dónde están los poemas

que me alejaron

de todo lo que amaba

para llegar a donde estoy

desnudo con la idea de encontrarte.(Leonard Cohen, versión de Antonio Resines, La energía de los esclavos, 1972)