¿Recuerda la mariposa que una vez fue gusano, larva, huevo?

Podrá entonces volar por los polvos de las alas, por la aerodinámica de su cuerpo, por el efecto Venturi desplegado sobre el regazo del bosque. Y volando será capaz de escapar de la gravedad de un pasado que la mantenía a ras de suelo.

En el proceso se pierden las fatigas y el esfuerzo, los vagones del tiempo ardiendo detrás y cayendo al pasado, los venenos que se usaron como antídoto contra la soledad, que es nuestro único enemigo. Se pierde la identidad en un acto íntimo y complejo, preservado por un capullo.

¿Acaso puede uno dejar de querer la seda que se obtuvo? ¿Acaso se pueden olvidar los hilos que nos unieron y nos separaron al mismo tiempo? Uno es y será siempre lo que ha ido siendo en cada fase del milagro, porque nos vamos conteniendo a nosotros mismos junto con todo lo que nos hizo ser como fuimos.

Olvidando se esgrime una defensa, se levanta una coraza, se atempera el ruido estridente que hacen los sueños al romperse. Olvidando se calma el corazón que galopaba a la hora del timbre mientras esperamos que la rutina implacable deje que los lunes vuelvan a ser lunes, que la playa vuelva a ser arena, que las siglas pierdan su significado mágico y se vuelvan indescifrables. Olvidar es una crema con la que aliviar los sarpullidos en la nostalgia, aunque no siempre funciona bien contra las canciones.

Pero dejar de querer es cambiar el objeto del deseo o, por lo menos, convertirlo en borroso para no reconocerlo. Vaciar la copa de vino hasta encontrar otra botella que tenga suficientes taninos para nublarnos la razón aunque sólo sea por un ratito. Dejar de querer es comprender, por fin, que Ítaca no estaba allí, sino dentro de uno mismo.

Se puede olvidar sin dejar de querer, sí, porque son muchas las deudas que el estómago tiene con las mariposas, porque son infinitas las maravillas que la mariposa le deberá para siempre al gusano que lleva dentro.

Cuando ya te haya olvidado y no estés, todas las palabras que me enseñaste a decir, silben en el viento que silben, caigan en el oído que caigan, te seguirán queriendo sin ti, sin mí, ellas solas.

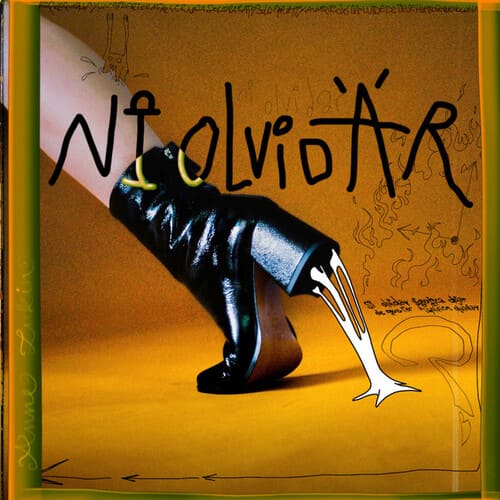

Ni Olvidar (Anne Lukin, Sencillo, 2023)