Algunas tardes me siento extraño en mis propios ojos, mirando como el amor siempre sucede en el pasado.

Me quedo quieto, pájaro derribado por la tormenta, en esa calma intranquila de las esperas cuando los pasos de nunca suenan idénticos a los de ayer.

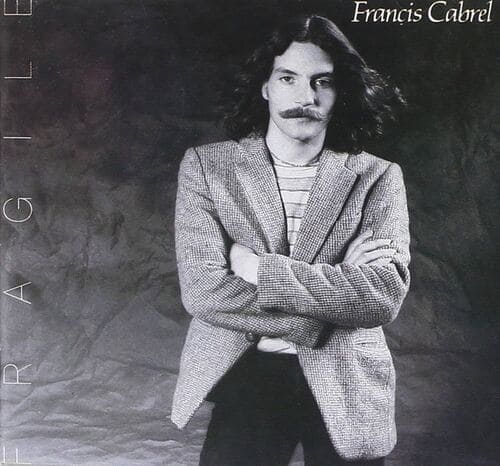

La piel se enfría a bocanadas conforme la tarde pasa despiadada y metódica dejando un invisible rastro de desorden, por donde se confunde la frágil ausencia de quien no termina de llegar con la inmediatez de quien nunca acaba de irse.

Aprendo entonces que el amor siempre es un invento de otros con sus metáforas indecisas y su miedo, ese miedo que no se crea ni se destruye, sino que se transforma en un silencio, allá, en los alrededores de un cuerpo que se consume deshabitado en el lado derecho de otra vida.

Tenerlo claro es la prueba definitiva de que vivir es sentirse confuso. Estar seguro es el lado tenue del desastre y de las dudas. Saber es una imagen congelada del colibrí de cada pensamiento y las certezas son respuestas sin pregunta que se disuelven en esta niebla de no atreverse a creer que todos los pasos siempre son irse, que jamás han existido los volver.

Niebla

Sirenas de los barcos en el gris

creciente de la niebla. Se oyen a lo lejos,

atraviesan el aire húmedo de noviembre

mientras la nube avanza a ras de suelo,

cubre los edificios y los parques

extendiendo la sombra de un falso anochecer.

Como el barco perdido entre la niebla

se adentra la memoria en los dominios

de un mar borrado,

envía sus mensajes y pregunta`

por rostros que se fueron,

por nombres confundidos en los márgenes

del tiempo y de la muerte.

Y no sabe si inventa su pasado.(Antonio Jiménez Millán, Clandestinidad, 2010)

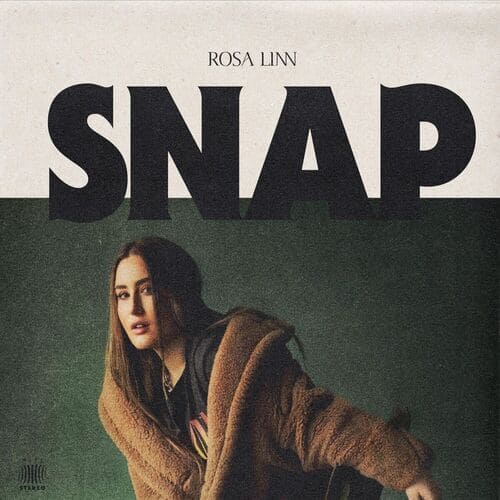

Volver (Morgan, North, 2016)